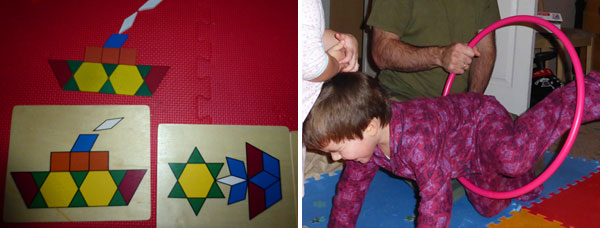

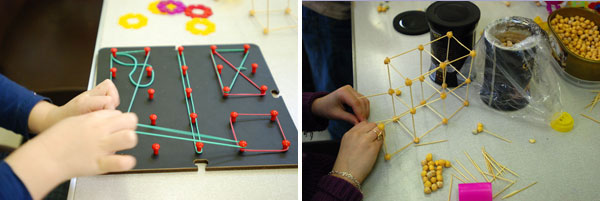

Зимой погода была, ясное дело, ещё более нелётная, чем осенью + сюда добавились ОРЗ и иже с ними, поэтому большую часть времени мы проводили дома. Игры те же, что были осенью, плюс добавились ещё несколько.

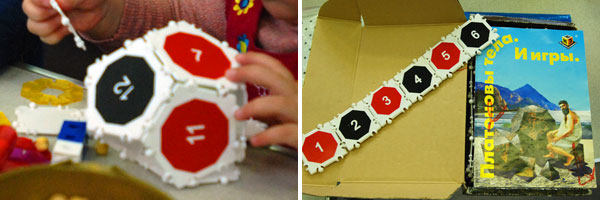

Пытались сделать некий 3D конструктор из винограда (пенопластовых шариков) + зубочистки:

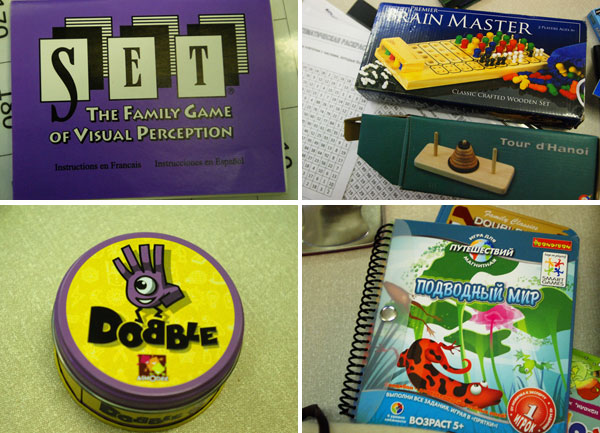

Начали играть в настольные игры (там, где с фишками, кидать кубики, по ходам), раньше они как-то не шли. И это хорошо, отрабатываем счёт до 6-ти, изучаем алгоритмы :) – шаг назад, пропусти два хода и т.д. То ли я не умею искать настольные игры в интернете, то ли с ними действительно всё как-то бедно в Англии, для этого возраста здесь продаются только вариации “лестниц” (на фото ниже – слева вверху). Из Крыма привезли неплохую игру, где надо “ехать” машинкой по дороге, она ещё и разговаривает, Егорке очень нравится (справа вверху). Ещё, пока жили в отеле в Италии, научили Егорку играть в домино, потом купили себе домой. Одна проблема – Егорыч не умеет проигрывать и реагирует на это очень эмоционально. Ещё одна импровизированная игра: на карте мира расставляем животных – кто где живёт.

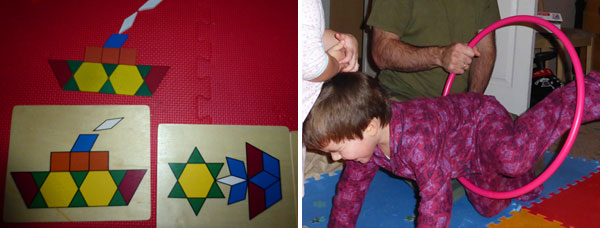

А вот мозаику пора уже менять на более мелкую, эта интересна только Нике:

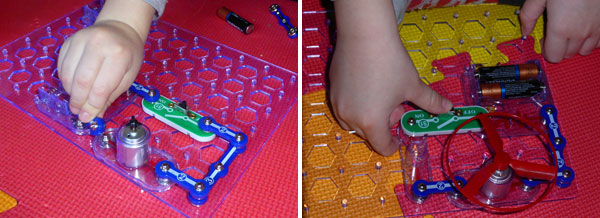

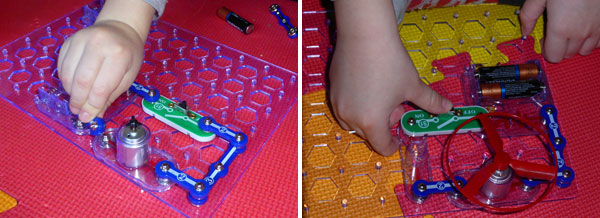

Егорка с нашей помощью ваяет электросхемы из конструктора Electronic Snap Circuits, подаренного ему на ДР. Затягивает даже взрослых – можно сделать схему для настоящего вентилятора, звонка, лампочки и т.д. И это стимулирует самому подтягивать знания в области электродинамики :).

Конструктор Лего – forever, он надоесть не может:

Тем более если строить из конструктора что-то функциональное – например, построить железную дорогу, которая привозит печеньки к чаю папе из кухни на его рабочий стол в комнате :). Ещё ставили на паровоз фотоаппарат-мыльницу и снимали видео во время движения:

Собираем пазлы, музицируем (если это можно так назвать :) ). У нас была дилемма, какое пианино Нике подарить на ДР – механическое деревянное или хорошее электрическое. Подарили деревянное, и слава богу. Дети на нём что только не делают, кроме собственно игры руками по клавишам :). Ника сразу назвала его “баянино”, у нас теперь с Серёжей шутка “пока пианино для наших детей это ‘баянино’, никакого более утончённого музыкального инструмента им не надо” .

Ну а так, как обычно – печём наши любимые кексы:

Пару раз сподвиглась даже на заварные пирожные – лет 25 уже не делала этот вид теста! Когда пирожные уже подходили в духовке, я вдруг опомнилась, что у меня ведь нету кулинарного шприца, как же я затолкаю сгущёнку внутрь пирожных? Егорка невозмутимо огляделся на кухне и сказал “так мы же можем использовать обычный шприц” (у нас всегда есть в наличии шприцы без игл для дозирования лекарств, очень удобно давать таким образом лекарства детям :) ). И, кстати, сработало, затолкали в медицинский шприц сгущёнку и успешно переправили содержимое в пирожные :).

На пельмени я обычно решаюсь раз в пару месяцев, чаще не получается – так как каждый раз после этого мероприятия даю себе зарок, что это было в последний раз :) (в прошлый раз готовка + мытьё посуды + уборка кухни заняли что-то около трёх часов или больше). Но, с детьми главное процесс, так что иногда можно:

По ошибке купила на амазоне вместо готовых гипсовых фигурок, набор для их изготовления – гипс в виде порошка, который надо замесить и т.д. На самом деле всё оказалось не сложно, только раствор капнул Нике на волосы, пришлось брать её в охапку и бежать в ванну, смывать, пока не затвердело :).

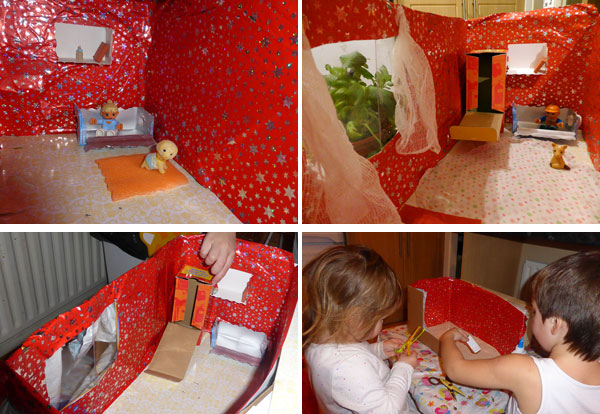

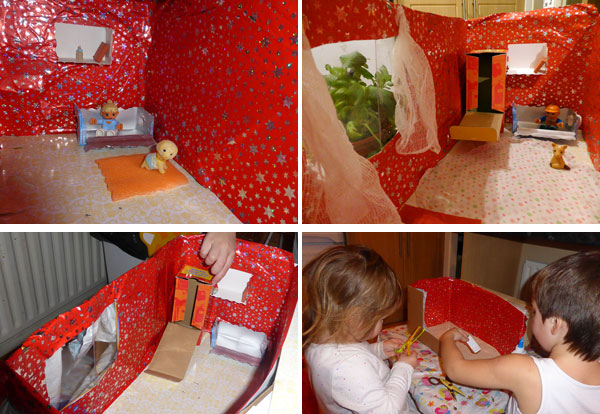

Делали импровизированный картонный кукольный домик. Все материалы (кроме куколок) нашли в нашей мусорке :) (ну, у нас мусорка культурная – отдельная для картона и бумаги, и стоит она в кладовке в доме, так как мусор вывозят только раз в неделю)

Долго собиралась и наконец решилась сделать тесто для игр – отличный заменитель пластилина, мне гораздо больше нравится пластика и консистенция (рецепт если что, таков: 3 стакана муки, полтора стакана воды, 2 стол. ложки растительного масла, 2 чайные ложки винного камня (cream of tartar) – всё смешать, нагреть на сковородке, пока тесто не начнёт отставать, помесить, охладить и добавить краситель). Причём, играть в это тесто можно долго – у нас оно пролежало месяца полтора в герметичном пакете при комнатной температуре, пока не начало плесневеть. У детей фантазия доходит до того, что они играют в машинки, увязшие в тесте, готовят “печеньки” из теста в игрушечной микроволновке и т.д.

Опять же играем в кинетический песок (я уже писала про него здесь), только теперь “прячем сокровища” и потом пытаемся их откопать:

Недавно во время рисования мой взгляд пал на пакет с макаронами, которые никто не ест (купила их по ошибке, они какие-то странные и на вкус и по форме), зато на них оказалось можно отлично рисовать :)

Ну и туда же опыты с неудавшимся желе :). Вернее, желе удалось, в том смысле, что оно застыло, но оно было с какими-то неправильными добавками, и есть я его не решилась (надо найти желатин и сделать как-нибудь самой):

Пока на улице бяка, ходим в “поход” на второй этаж. У карапузов это любимая игра, потому что “на привале” им дают уже вполне реальные бутерброды :). Да и вообще всё , кроме гор, у нас реальное – сначала пакуем рюкзачки, берём палатку, воду, фотоаппарат, зонтик. Иногда в походе “ходим искать родник” (то есть спрятанную бутылку воды :) ). Иногда Егорыч ещё играет в “спасательные операции в горах” со своей подручной техникой (благо, что насмотрелся своего Пожарного Сэма и Робокара Полли, и знает, как это должно происходить :) ).

Ещё играем в немного модицифированную игру в прятки, под названием “пасхальный заяц”. По местной мифологии, на Пасху заяц прячет яйца, которые потом надо искать. В нашей интерпретации заяц прячет красные шарики, которые мы потом ходим собираем по квартире:

Ролевые игры – в основном во врача. Ещё после недавнего полёта на самолёте иногда играем в “аэропорт” – Егорке обычно достаётся роль секьюрити, я прохожу через “рамку”, и т.д.

Ну и всё прочее…