Егорке в школе иногда задают домашние задания. Ну как, задают, просто дают раз в неделю книжку домой, которую нужно вместе с ребёнком изучить и выполнить какие-то задания по ней. Основная цель – либо изучить новые слова, либо вводится понятие последовательности действий (типа, на картинках сначала ребёнок позвонил в дверь -> потом он зашёл в дом -> подарил подарок имениннику -> ели торт -> ушёл домой). Мне всегда было смешна эта наивная попытка формализовать то, что ребёнок уже познаёт к этому возрасту интуитивно. Большая часть детей в этом возрасте уже может собирать, например, что-то из конструктора по схеме, даже если они не знают слова “алгоритм”. И уж точно все дети могут выполнять простые “алгоритмы” в быту – тот же утренний ритуал (встал -> ванна -> завтрак -> поныл что не хочет идти в школу -> оделся -> пошёл в школу).

В последний раз нам выдали какую-то совсем психоделическую книгу. На первой странице бабочка сидит на цветке. Ну, повторили с Егоркой слова “flower” и “butterfly”. На другой странице бабочка взлетела с цветка. Повторили слово “fly”. На третьей снова она снова сидит на цветке, на четвертой взлетела с цветка, и так далее, ещё страниц 6. В конце книги даётся задание составить по этим картинкам рассказ и обсудить эту книгу. Я честно сказала “извини, сынок, я не вижу в этой книге смысла, кроме повторяющегося действия, пошли лучше собирать электросхему“.

Вообще, удивительна попытка англичан (да, думаю, и не только их) сделать простые и естественные вещи – сложными.

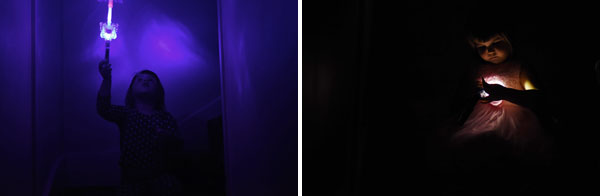

Например, есть куча развивающий групп, пытающихся преподнести их метод обучения как уникальный и просто необходимый для развития ребёнка. Ходили в одну такую развивалку на днях с Никой. Дети бегают, лазают по разным поверхностям и т.д. Смотрится здорово, на сайте красивые лозунги о том, насколько это полезно для развития моторики ребёнка. Верю. Только всё это можно получить совершенно бесплатно на любой детской площадке (ну или в любом softplay, если погода не располагает, да вообще-то даже и дома при наличии фантазии). И ведь недостатка желающих в этой “развивалке” нет (несмотря на совсем не символические цены), какой же взрослый не хочет поставить себе галочку “я хороший родитель” .

Ну и всякие игрушки, которые пытаются убедить, что без них просто никак. Те же ходунки, чтобы ребёнок учился ходить (интересно, был ли хоть один нормальный здоровый ребёнок, который НЕ научился ходить, если у него не было ходунков?).

Или школьный предмет “Познание мира”, про который я уже писала (четырёхлетних детей специально водили в магазины, чтобы показать им, что такое магазины :) ).