Уфф, в продолжение наших сказочек перед сном. Сегодня Егорыч спрашивал меня про большой взрыв и как именно образовалась наша планета (под впечатлением взрослой энциклопедии, которую утащил днём с полки). Радует то, что уже не только я не знаю, что было до большого взрыва, этого не знает ни один человек на Земле :). Но на всякий случай я пошла углублять свои знания по теме. И вот ведь вопрос, как донести до четырёхлетки понятия “бесконечность”, “миллиарды лет назад” и т.п. Егорыч ну никак не воспринимал слово “миллиард”. Тогда я привела пример – “вот ты был на песчаном пляже? видел, что пляж состоит из отдельных песчинок, и их на этом пляже огромное, огромное число, миллиарды… ” . Вроде проникся :).

Вообще, меня завораживает одна мысль о космосе. Когда представляешь далёкие галактики, звёзды, большой взрыв… После этого даже как-то неудобно идти читать какие-то новости в инете или FB, всё это кажется такой суетой сует.

Так что теперь вместе с детьми прохожу второй раз школьную программу, как какой-то двоечник :). Где бы ещё почитать какую-нибудь книгу “Мироздание для чайников”, чтобы быть готовой к подобным вопросам :).

Вообще, признаюсь, для меня это как бальзам на душу. Лет в 14-15 я страстно хотела стать физиком. На летних каникулах завела специальную тетрадь, где записывала все возникающие вопросы из окружающего мира (как сейчас помню, один из них – “почему когда быстро проводишь рукой в воде, за ней образуются пузыри воздуха”, ну и подобные). Хотела осенью спросить обо всём этом нашу физичку в школе, но… осенью у нас уже преподавал физику бородатый неприятный дядька… А потом началась старшая школа, у меня была подружка, с которой мы стали ходить в МАН (малая академия наук). Я хотела, конечно, ходить только на физику, она – на программирование (помню, как она с упоением объясняла мне, какая это престижная и интересная профессия – программист). В результате решили ходить и на то, и на другое, вместе, чтобы было не скучно. Программирование меня затянуло и через 2 года я уже полностью определилась со своей будущей профессией (а эта моя подружка, кстати, так и не стала программистом, а стала мамой в 19 лет, что тоже не плохо :) ). Хотя, если бы я поступила на физику, всё равно бы вероятно стала программистом, все дороги ведут туда :).

Если кому интересна эта тема, в смысле бесед с ребёнком на темы окружающего мира, советую книгу Р. Фейнмана “Какое тебе дело до того, что думают другие” (мне уже одно название нравится :) ). Я только начала её читать, но там как раз об этом.

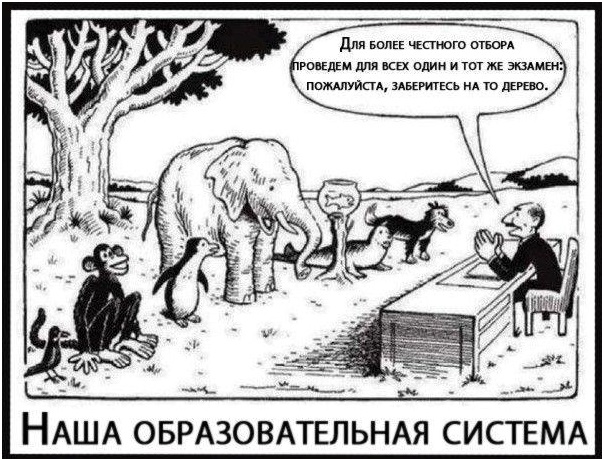

А мы, посовещавшись с Серёжей, решили работать на опережение. Если в школе, например, бестолково вводят понятие чётных чисел ещё до того, как учат детей делению, то не лучше ли самому заранее научить всему этому ребёнка, в виде игры, не напрягаясь? Глядишь, тогда и программа не будет казаться такой сложной, и не появится отрицания всей науки как таковой (чего я очень боюсь). Кстати уже не помню какими путями, но я уже до школы знала отрицательные числа (ну, это конечно громко сказано знала, но могла посчитать “3-5=-2” :) ), так что всё возможно. Будем искать какие-то математические игры для детей дошкольного возраста, чтобы направить природный интерес в мирное русло.

И ещё, подумалось, мне не так важно, сдаст сын этот экзамен “11+” или нет, мне важно, чтобы он меня и в 11 лет спросил “мама, а расскажи мне про теорию большого взрыва”. И в 15 лет :).